Органы дыхательной системы подвержены многим инфекционным заболеваниям, с которыми хорошо знаком любой человек. Среди них различают воздушно-капельные и капельно-пылевые инфекции. Первые передаются при непосредственном контакте с больным человеком (при кашле, чихании или разговоре), вторые - при контакте с предметами, которыми пользовался больной. Наиболее распространены вирусные инфекции (грипп) и острые респираторные (дыхательные) заболевания (ОРЗ, ОРВИ, а также ангина, туберкулёз и бронхиальная астма).

Грипп и ОРВИ

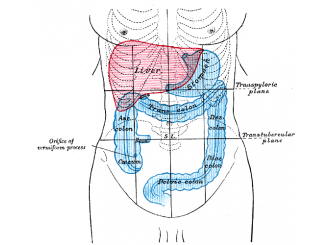

Грипп и ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) передаются воздушно-капельным путём. У больного поднимается температура, появляются озноб, ломота в теле, головная боль, кашель и насморк. Нередко после этих заболеваний, особенно гриппа, наблюдаются серьёзные осложнения, связанные с нарушением работы внутренних органов - лёгких, бронхов, сердца и др.

Туберкулез

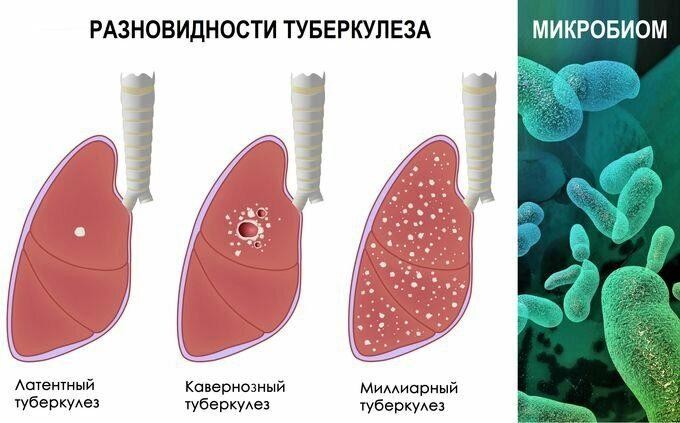

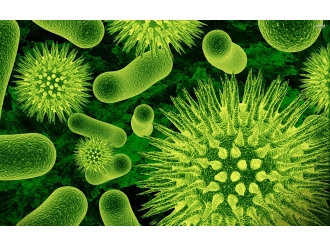

Туберкулёз лёгких вызывает бактерия – палочка Коха, названная по имени описавшего её учёного. Этот возбудитель заболевания широко распространён в природе, но обычно иммунная система здорового человека активно подавляет его развитие. Однако при неблагоприятных условиях (сырость, недостаточное питание, сниженный иммунитет) болезнь может перейти в острую форму, приводящую к физическому разрушению лёгких. К сожалению, в связи с ухудшением экологической обстановки это заболевание всё чаще встречается даже у людей, ведущих правильный образ жизни

Бронхиальная астма

Распространённым заболеванием лёгких является бронхиальная астма. При этом заболевании сокращаются мышцы, входящие в стенки бронхов, и происходит приступ удушья. Причина астмы - аллергическая реакция на самые, казалось бы, безобидные вещества: бытовую пыль, шерсть животных, пыльцу растений и т. п. Для ликвидации мучительного и опасного удушья применяют целый ряд лекарств. Некоторые из них вводят в лёгкие в виде аэрозолей, и они действуют непосредственно на бронхи, расширяя их.

Болезни органов дыхания

Профилактика инфекционных заболеваний

Профилактика инфекционных заболеваний органов дыхания заключается в том, чтобы ограничить контакты с уже больными людьми или уменьшить степень воздействия на эти органы вредных примесей, содержащихся в воздухе: пыли, выхлопных газов, выбросов промышленных предприятий, табачного дыма, так как все эти примеси, отрицательно влияя на органы дыхания, делают их более восприимчивыми к возбудителям инфекционных заболеваний. Необходимо постоянно повышать сопротивляемость организма инфекциям, систематически закаливая его. Закаливание должно быть длительным и постепенным, только в этом случае можно добиться желаемого результата. Существуют разнообразные комплексы закаливания: обтирание, купание, воздушные ванны и т. п. При постепенном возрастании степени воздействия на организм закаливающих факторов происходит повышение устойчивости всех систем организма к неблагоприятным климатическим факторам: холоду, сырости. Очень хорошие результаты даёт специальная физкультура, укрепляющая дыхательную мускулатуру и улучшающая вентиляцию лёгких.

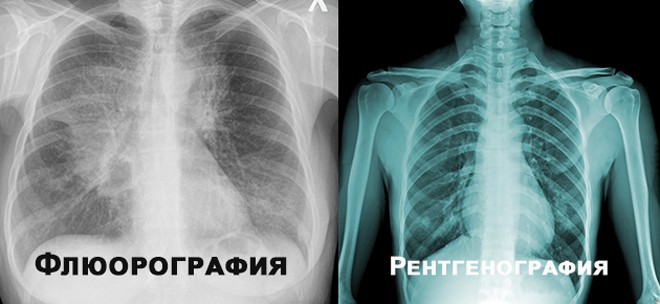

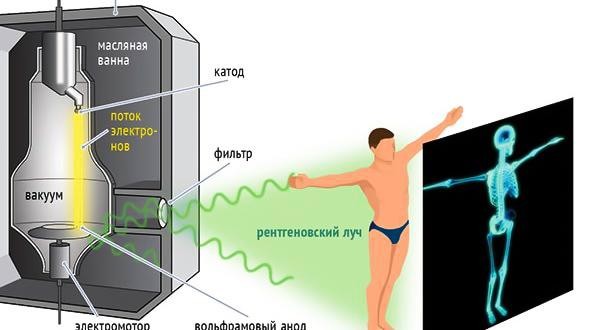

Но если уж какое-либо заболевание органов дыхательной системы возникло, то его необходимо лечить, причём начать лечение желательно с самых ранних стадий недуга. Для ранней диагностики заболеваний лёгких применяют флюорографию - фотографирование изображения грудной клетки, просвечиваемой рентгеновским излучением. Флюорографию нужно делать хотя бы раз в два года. Это позволяет выявить целый ряд опаснейших заболеваний на ранних стадиях.

Первая помощь при остановке дыхания

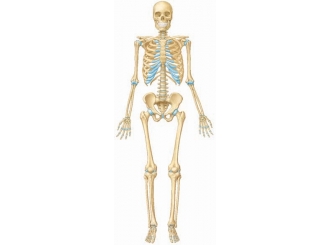

При оказании первой помощи по страдавшим от электротравмы, при отравлении угарным газом, утонувшим или при других несчастных случаях, сопровождающихся остановкой дыхания, применяют искусственное дыхание. Пострадавшего кладут на спину, освобождают шею и грудь от давящей одежды. Под спину следует подложить какой-то мягкий свёрток для того, чтобы голова запрокинулась и воздухоносные пути освободились. После этого следует вдувать воздух в рот или нос пострадавшего через носовой платок. Желательно делать около 15 таких вдуваний в минуту. Надо следить за тем, чтобы после каждого искусственного вдоха грудная клетка пострадавшего опускалась. Продолжительность такого выдоха должна быть больше вдоха приблизительно в два раза.

Если сердце не бьётся, то надо сочетать искусственное дыхание с непрямым массажем сердца: после одного вдувания воздуха в лёгкие производят 4-5 быстрых толчкообразных надавливаний на нижнюю треть грудины. Грудину смещают у взрослых на 45 см, а у детей младшего возраста - на 1,52 см в ритме 80-90 надавливаний в минуту. После 4-5 надавливаний вновь следует вдувать воздух в рот или нос пострадавшего. Меры по оживлению можно считать успешными, если у пострадавшего сузились зрачки, порозовела кожа, появился пульс. Оказание первой помощи нельзя прекращать до тех пор, пока человек не станет самостоятельно дышать и не придёт в сознание. Затем пострадавшего следует отправить в лечебное учреждение. Для оказания помощи при отравлении угарным газом пострадавшего следует быстро вынести на свежий воздух, напоить горячим чаем. Если же угоревший потерял сознание и его дыхание остановилась, то необходимо применить искусственное дыхание. Если приходится оказывать первую помощь утонувшему, то прежде всего следует как можно быстрее удалить воду из воздухоносных путей и лёгких. Для этого спасатель, стоя на одном колене, укладывает пострадавшего себе на бедро так, чтобы его голова и верхняя часть туловища свисали вниз. Далее утонувшему открывают рот и, похлопывая его по спине, удаляют воду из дыхательных путей. Затем пострадавшего кладут на спину, подложив под спину валик из одежды, и начинают делать искусственное дыхание до появления самостоятельного дыхания и возвращения сознания. После этого человека надо напоить горячим чаем, укутать чем-нибудь тёплым и отправить в больницу

Реанимация

Смерть человека наступает тогда, когда останавливается сердце или прекращается дыхание. Причины этих явлений могут быть самыми различными: травмы, болезнь, отравление и т. д. Однако несколько минут после того, как дыхание и работа сердца прекратились, мозг ещё живёт и смерть является обратимой. Такое состояние называют клинической смертью. Длительность клинической смерти зависит от многих причин, например, при охлаждении организма она более продолжительна. Однако если не принять срочных мер по реанимации, то есть оживлению человека, то состояние клинической смерти через считанные минуты переходит в необратимое состояние биологической смерти, определяемое гибелью мозга. Реанимационные мероприятия, проводимые в больничных условиях, сложны и многообразны, но в бытовых условиях можно поддерживать пострадавшего в состоянии клинической смерти при помощи искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. При эффективных мероприятиях у пострадавшего становится ощутимым пульс в сонных артериях, происходит сужение зрачков и по является реакция на свет, кожа розовеет. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца следует производить до тех пор, пока не восстановятся сокращения сердца и дыхание больного, или до его передачи медицинским работникам.

Первая помощь при остановке дыхания

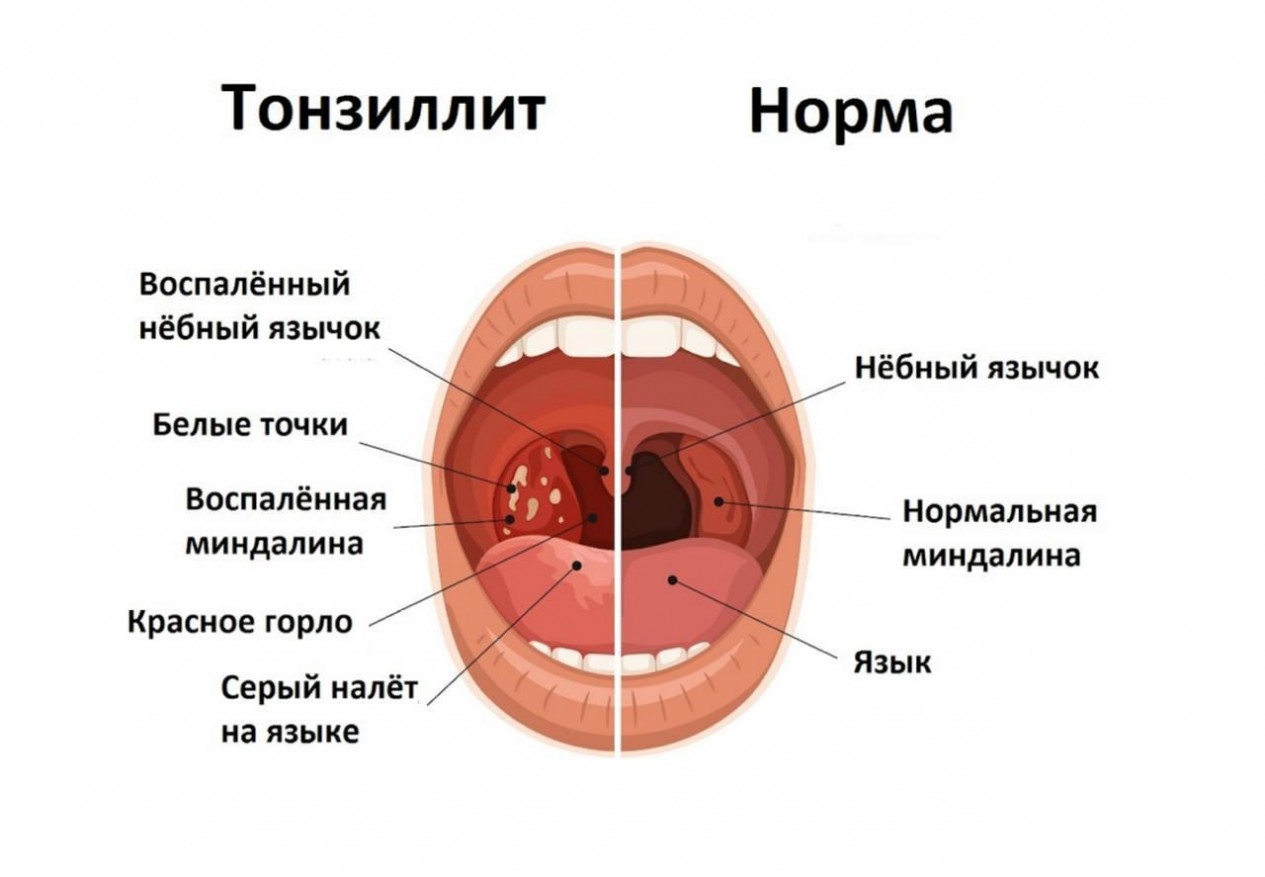

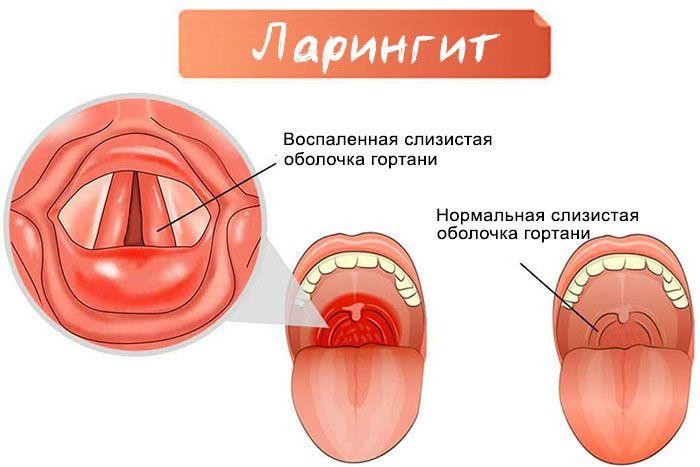

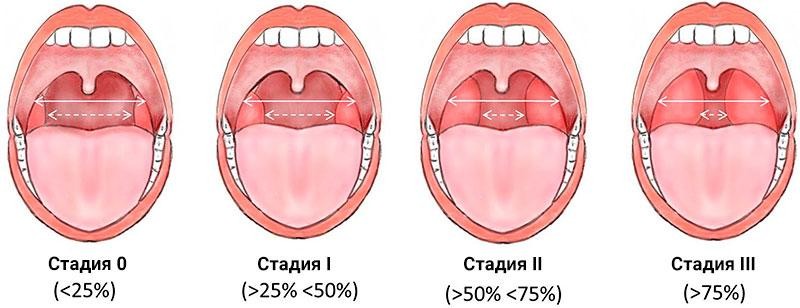

Насморк, который представляет собой воспаление носовых проходов, носит научное название ринит. Сам по себе ринит не так уж и опасен, но он может давать осложнения. Из носоглотки воспаление по евстахиевым трубам может дойти до полости среднего уха и вызвать его воспаление - отит. Если воспалены гланды (лимфоидные нёбные железы), то развивается тонзиллит. Острый тонзиллит называют ангиной. Возможных причин у ангины много, но чаще всего это заболевание вызывается бактериями, относящимися к коккам: стрептококками, стафилококками, пневмококками. Надо помнить, что ангина также страшна своими осложнениями, например, на суставы и сердце. Воспаление задней стенки горла называют фарингитом, а если оно затрагивает голосовые связки и голос делается хриплым, то это уже ларингит.

Довольно часто наблюдаются разрастания лимфоидной ткани у выхода из носовой полости в носоглотку. Эти доброкачественные разрастания называют аденоидами. Если аденоиды, разрастаясь, затрудняют проход воздуха из носовой полости, то человек вынужден дышать через рот, у него меняется голос. В таких случаях аденоиды приходится удалять.

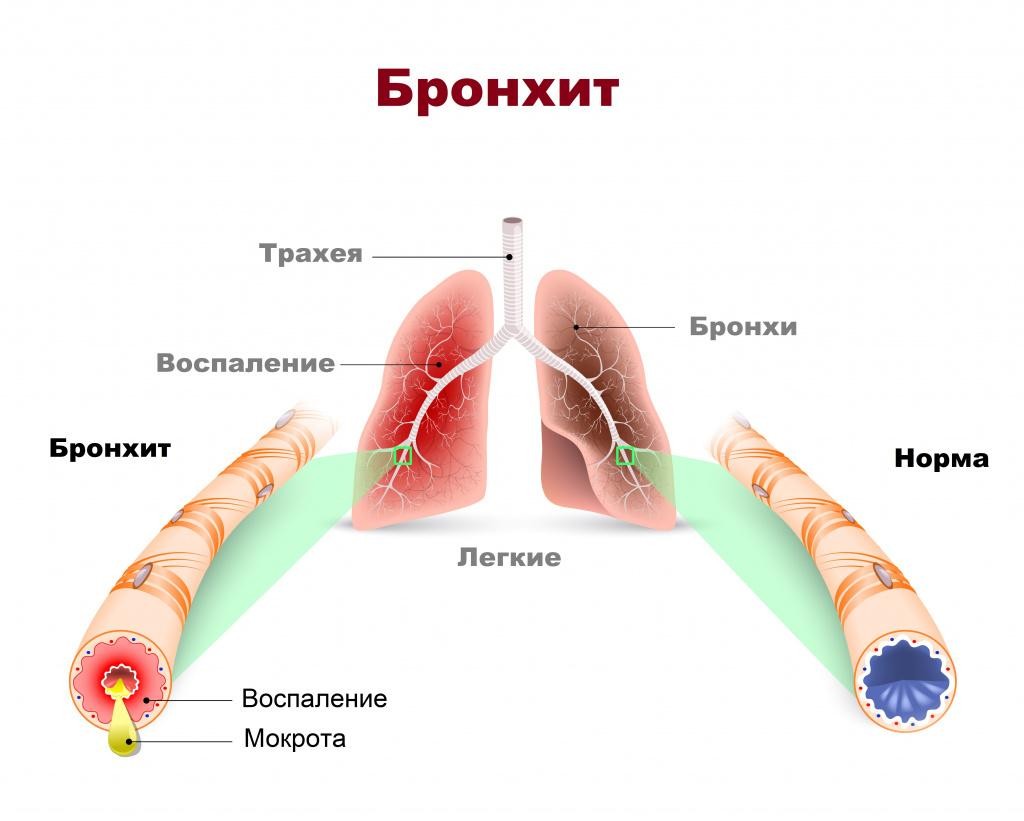

Наиболее часто встречающееся заболевание лёгких - бронхит. При бронхите слизистая воздухоносных путей воспаляется и набухает. Просвет бронхов сужается, и дышать становится тяжело. Накопление слизи приводит к непрестанному желанию откашляться. Основная причина острого бронхита- вирусы и микробы. А вот при хроническом бронхите могут наблюдаться необратимые поражения бронхов. Причина хронического бронхита кроется в длительном воздействии на бронхи вредных примесей воздуха: табачного дыма, производных загрязнений, выхлопных газов. Особо опасно курение. Ведь смола, образующаяся при сгорании табака и бумаги, не может выводиться из лёгких и в течение многих лет оседает на стенках воздухоносных путей, буквально убивая клетки слизистой оболочки. Если воспалительный процесс распространяется на лёгочную ткань, то развивается пневмония, называемая в просторечии воспалением лёгких. Сейчас воспаление лёгких успешно лечат, только нельзя запускать это заболевание.

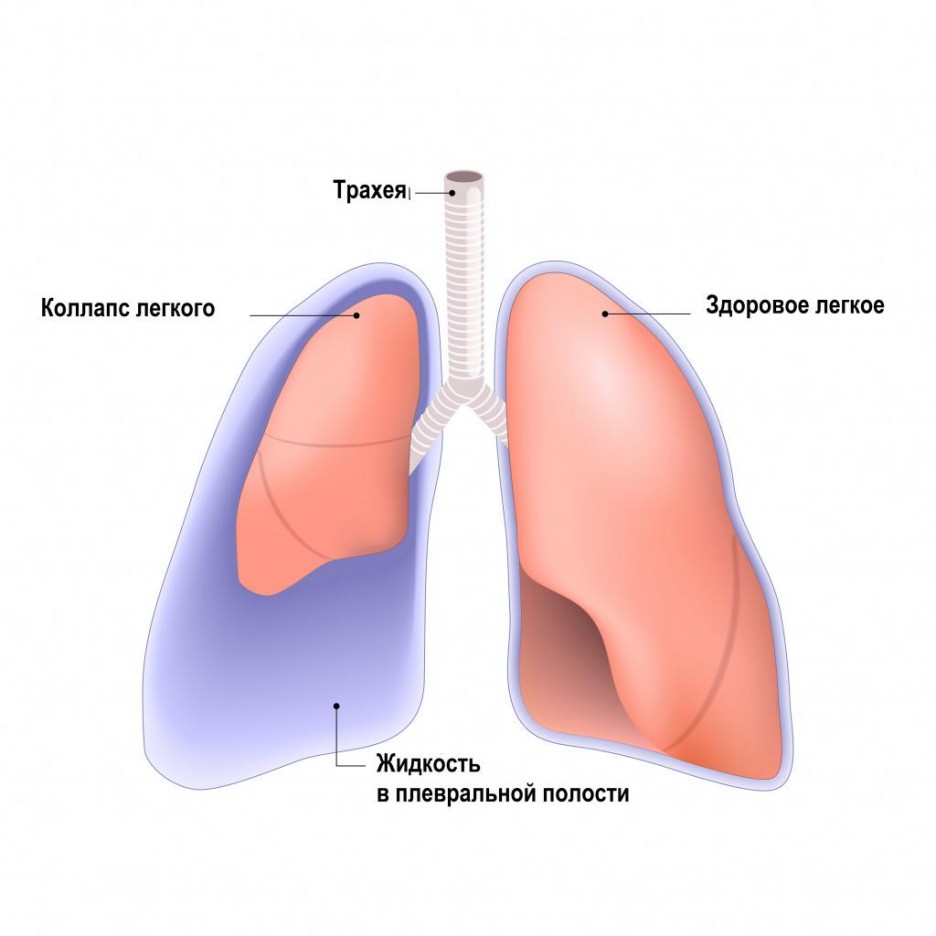

Наше дыхание происходит легко и свободно благодаря тому, что листки пристенной и лёгочной плевры свободно скользят друг по другу. Это скольжение обеспечивается наличием в плевральной полости специальной жидкости. При воспалении плевры трение при дыхательных движениях резко возрастает, дыхание затрудняется и становится болезненным. Это заболевание, также вызываемое бактериями, называется плевритом.

Болезни органов дыхания 2

Как вам уже известно, для осуществления нормальной жизнедеятельности человеку необходимо наличие в воздухе определённого количества отрицательных ионов кислорода. Компьютеры, телевизоры и другие приборы с высоким уровнем излучения притягивают к себе отрицательные ионы кислорода и уничтожают их. Через небольшой промежуток времени работы этих приборов в помещении воздух становится тяжёлым и безжизненным. Это, несомненно, сказывается на трудоспособности и здоровье людей. При этом у человека увеличивается вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и центральной нервной системы. Для уменьшения последствий таких негативных факторов иммунной системе человека приходится работать на полную мощность, что достаточно быстро приводит к изнашиванию организма и его преждевременному старению. Вдыхание же отрицательных ионов, наоборот, преображает весь организм. Влияние отрицательно заряженных ионов воздуха на организм человека впервые начал изучать русский учёный Александр Леонидович Чижевский в 20-х гг. прошлого века. После тщательного исследования он пришёл к выводу, что для нормального существования живых организмов часть молекул вдыхаемого кислорода должна иметь отрицательный электрический заряд. А. Л. Чижевский впервые установил воздействие положительных и отрицательных ионов воздуха на функциональное состояние нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, на кроветворные органы, на морфологию, физику и химию крови. В 1931 г. А. Л. Чижевский сконструировал генератор отрицательных ионов воздуха. Принцип его действия основан на электрическом разряде, возникающем между электродами с большой разницей размеров: один электрод имеет малый радиус кривизны (иголка, острие), а второй - большой радиус кривизны (по толок, стены, пол). Первые ионизаторы воздуха напоминали люстры, так как подвешивались к потолку. Теперь «люстра Чижевского» - второе название всех ионизаторов воздуха, в которых используется принцип, предложенный учёным.

Комментариев пока нет