Экосистема и экологические факторы

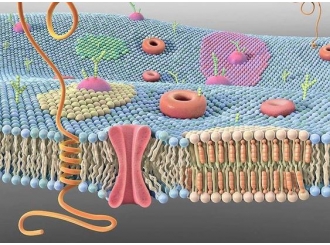

Организмы взаимодействуют друг с другом и с окружающей их средой. Экологическое изучение ставит целью выяснить, как осуществляется это взаимодействие, как оно поддерживается в устойчивом состоянии и развитии, какое влияние на это взаимодействие оказывают факторы среды.Совокупность всех живых организмов, живущих совместно, связанных между собой и с неживыми компонентами, составляет экосистему (от греч. ойкос - дом, жилище, местообитание и система)

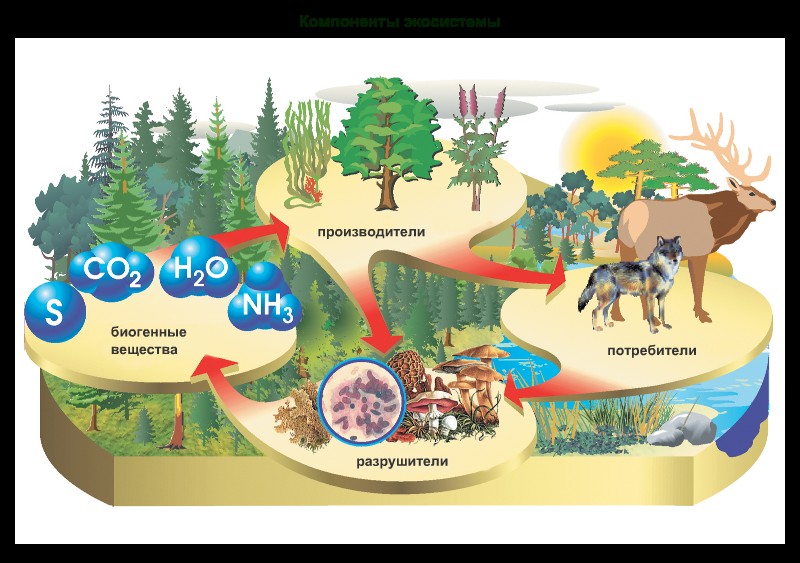

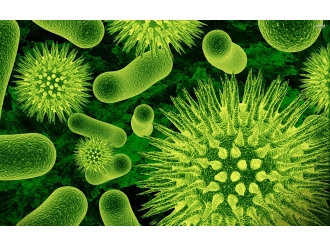

Рассмотрим, в чём проявляются связи между организмами разных царств природы в экосистеме.Вам известно, что растения — источник кислорода, который они выделяют в процессе фотосинтеза. Кислородом дышат все живые существа. Растения — основная пища для растительноядных животных, которыми, в свою очередь, питаются хищники.Растения — убежище для многих животных. В их зарослях животные скрываются от врагов, строят жилища, например гнёзда. В свою очередь, животные также играют важную роль в жизни растений. Насекомые опыляют растения. Многие животные распространяют их плоды и семена и таким образом способствуют расселению растений. Клесты, например, питаются семенами сосны и ели, дрозды — плодами рябины. Проходя через кишечник птиц, семена рябины остаются невредимыми и даже приобретают лучшую всхожесть.При дыхании животные выделяют в окружающую среду углекислый газ, который используют растения в процессе фотосинтеза.Важную роль в жизни экосистемы играют бактерии и грибы. Они разлагают остатки растений и животных до минеральных веществ, которые вновь поглощают растения.

Взаимосвязь компонентов экосистемы

Основу экосистемы составляют растения. Они производят на свету органические вещества из неорганических. Это организмы-производители. Грибы и животные потребляют готовые органические вещества. Это организмы-потребители. Остатками растений и животных питаются преимущественно бактерии и грибы. Они разрушают органические вещества. Их называют организмами разрушителями. Таким образом, в экосистеме существуют три звена организмов. Своё название каждое звено получило исходя из роли в экосистеме.Организмы всех звеньев тесно связаны между собой, но ведущее место занимают пищевые связи: одни организмы служат пищей другим или сами используют в пищу другие организмы. Благодаря пищевым связям между организмами в экосистеме происходит непрерывный круговорот веществ. Как же он осуществляется?Растения поглощают из внешней среды неорганические вещества и синтезируют из них па свету органические. Животные питаются растениями, получая при этом готовые органические вещества.

После гибели растений и животных их тела разлагаются до минеральных веществ организмами-разрушителями (бактериями, грибами). В результате их деятельности минеральные вещества поступают в почву, откуда их вновь поглощают растения. Часть органических веществ растений и животных накапливается в почве в виде перегноя. Так в экосистеме происходит круговорот веществ. Пути передачи веществ и энергии в биогеоценозе называют цепями питания. Различают цепи выедания и цепи разложения. Цепи выедания начинаются с растений.

Цепи разложения начинаются с отмерших остатков растений, трупов животных, продуктов их жизнедеятельности. Тела погибших животных и продукты их жизнедеятельности, растительные остатки содержат органические вещества и энергию, используемые бактериями и грибами. Органические остатки поедают обитающие в почве дождевые черви, личинки некоторых насекомых, мокрицы, клещи. Этих животных, в свою очередь, поедают другие, более крупные организмы, составляющие цепь разложения.Цепи разложения могут быть такими: растительный опад → дождевые черви → крот или растительный опад → грибы → клещи → почвенные бактерии.В водных экосистемах главную роль играют цепи выедания, а в большинстве экосистем суши — цепи разложения.

Круговорот веществ в экосистеме сопровождается превращениями энергии, т. е. переходом одного вида энергии в другой. Растения в процессе фотосинтеза используют энергию солнечного света, которая в клетках растений превращается в химическую энергию. Эта энергия и запасается в образующихся органических соединениях. Животные получают органические вещества, а следовательно, и заключённую в них энергию с пищей. В организмах растений и животных органические вещества окисляются. При этом освобождается энергия, которая расходуется на процессы жизнедеятельности. Частично энергия рассеивается в виде тепла. Энергия органических остатков используется микроорганизмами, которые разлагают органические вещества.Таким образом, организмы в экосистеме связаны круговоротом веществ и превращениями энергии через пищевые цепи. Вещества и заключённая в них энергия передаются от одного звена цепи к другому. Существование любой экосистемы возможно лишь при условии поступления в неё энергии. Каждая экосистема представляет собой сообщество организмов, связанных между собой и создающих друг для друга необходимые условия существования. Каждое сообщество живёт как единый организм. Если воздействовать на одного из его членов, то это может отразиться на других обитателях сообщества. Увеличение численности лосей, зайцев в лесу приводит к уничтожению кустарников, подроста деревьев, побегами которых питаются эти животные. Если разорить на лугу гнёзда шмелей, то у растений, которые ими опыляются, не образуются семена, уменьшится травянистый покров и сократится число насекомых и птиц. Вот почему плохо, когда человек вторгается в экосистему и разрывает сложившиеся связи между организмами, между организмами и средой их обитания.

Экосистема

Среда обитания организмов. Экологические факторы

Каждый организм обитает в определённой среде: водной, воздушной, наземной. Среда обитания организмов включает не только неживую природу, но и живые организмы. Отдельные компоненты среды обитания называют экологическими факторами. Выделяют абиотические, биотические и антропогенные факторы.Абиотические факторы (от греч. а — отрицательная частица и биотикос — живой, жизненный) — это факторы неживой природы (температура, свет, долгота дня, давление, влажность, ветер, рельеф и др.), прямо или косвенно воздействующие на живые организмы. Абиотические факторы — важные элементы среды обитания организмов, от которых зависит их жизнь и развитие.Биотические факторы — факторы живой среды, влияющие на жизнедеятельность организмов, а также на неживую среду обитания.Антропогенные факторы (от греч. антропос — человек и генос — рождение) — непосредственное воздействие человека на организмы или воздействие на организмы через изменение человеком их среды обитания.В зависимости от силы абиотических факторов организмы реагируют на них по-разному. Условия среды налагают определённые ограничения на распространение организмов. Количеством света, проникающим через толщу воды, ограничивается жизнь зелёных растений в водоёмах. Температурой определяется активность и контролируется размножение многих организмов. Абиотические факторы постоянно изменяются: в зависимости от времени года и суток меняется температура, количество осадков, освещённость. Организмы приспосабливаются к этим изменениям.К наиболее важным абиотическим факторам, определяющим условия существования организмов, практически во всех средах жизни относятся свет, температура и влажность. Рассмотрим действия этих факторов подробнее.

Свет

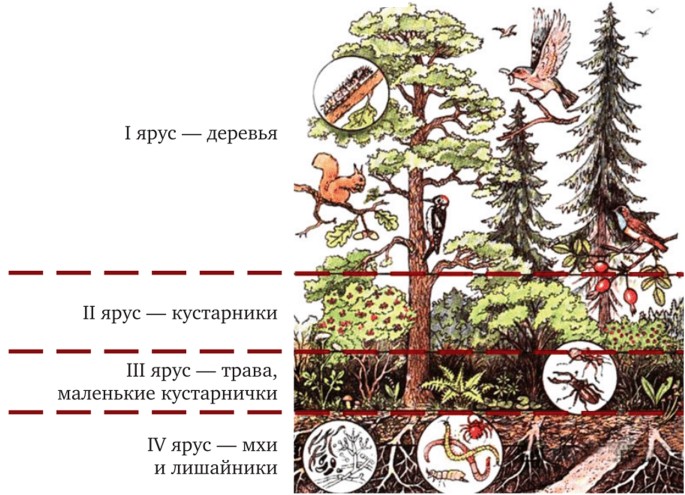

Свет необходим растениям как источник энергии для фотосинтеза. Он влияет также на рост, цветение и плодоношение растений. У разных видов растений потребность в освещённости неодинакова, поэтому различают светолюбивые (иван-чай, сосна, подсолнечник) и теневыносливые (ландыш, папоротник, кислица) растения. Теневыносливые растения не переносят действия ярких солнечных лучей. Их листья обычно большие, тонкие, тёмно-зелёные, с крупными хлоропластами. Растут они в тенистых местах, под пологом деревьев и кустарников.Одно из приспособлений к использованию света — расселение организмов ярусами — этажами. Благодаря этому растения, например, не затеняют друг друга и хорошо освещаются. В зависимости от ярусности растений можно наблюдать и распределение животных.Свет в разной степени необходим большинству животных для ориентации в пространстве. Например, мелкие рачки ночью держатся в поверхностных водах, а днём опускаются на глубину, избегая слишком яркого света.Наибольшее экологическое значение свет имеет в продолжительности дня и ночи. Продолжительность светового периода сказывается на поведении животных. Весной птицы возвращаются из мест зимовок, строят гнёзда; некоторые теплокровные животные линяют. Осенью при сокращении светового времени происходит обратное: отлёт птиц, впадение некоторых млекопитающих в спячку, осенние линьки, образование более плотного шерстяного покрова и т. д.

Температура

Каждый вид существует лишь при определённой температуре. У многих холоднокровных животных умеренных широт зимой сильно снижается интенсивность обмена веществ, они становятся малоактивными (лягушки, змеи, ящерицы). У теплокровных животных (птиц, зверей) интенсивный обмен веществ и теплоотдачу уменьшает наличие перьев, пуха, подкожного слоя жира, волосяного покрова.Растения также приспособлены к определённому температурному режиму. Для них опасны как перегрев, так и чрезмерное охлаждение. Многие растения тундры плотно прижимаются к земле, используя тем самым тепло почвы. При повышении температуры воздуха (весной и летом) у растений усиливается испарение, которое способствует их охлаждению. Листья некоторых растений пустынь отражают солнечные лучи благодаря глянцевитой поверхности или опушению.

Влажность

В физике влажность измеряется количеством водяных паров в воздухе. Однако наиболее простым и удобным показателем, характеризующим влажность той или иной местности, является количество осадков, выпадающих здесь за год или иной период времени. Вода необходима для жизни как растений, так и животных. У животных и растений существует множество приспособлений для экономии расходов воды. Так, у ряда растений листья покрыты восковым налётом, видоизменены в колючки, устьица погружены в ткани листа. Кроме того, некоторые растения запасают воду в тканях, имеют мощную корневую систему, позволяющую поглощать воду из глубоких слоёв почвы. Животные также реагируют на содержание воды в окружающей среде. Верблюды, например, могут долго не пить, получая воду за счёт окисления жира; черепахи продолжительное время не пьют, так как им хватает воды, поступающей в организм с нищей.Перечисленными выше факторами вовсе не исчерпывается набор экологических условий, определяющих жизнь и распространение организмов. Важное значение имеют и другие абиотические факторы, например ветер, атмосферное давление, высота над уровнем моря, химический состав среды обитания и др.В почве на жизнь организмов существенное влияние оказывает её химический состав, влажность, температура и механические свойства. Почва служит местообитанием для огромного числа микроорганизмов, беспозвоночных (черви, клещи и др.) и позвоночных животных.

Среда обитания организмов. Экологические факторы

Биотические и антропогенные факторы

Не только абиотические, но и биотические факторы играют большую роль в жизни организмов. Особи одного вида могут соперничать между собой. Так, самцы лосей, благородных оленей в период размножения вступают в ожесточённые поединки. Некоторые животные, например обезьяны и волки, борются за лидерство в группе. Чаще всего возникают конфликты между старым вожаком и молодыми сильными членами группы. Биотические связи выражаются и в таких отношениях, как забота родителей о потомстве, охрана самцами молодых животных и самок.Между особями разных видов существуют разнообразные межвидовые отношения. Они могут быть враждебными, дружественными или безразличными. Рассмотрим такие отношения. Обращали ли вы внимание на то, что овёс на полях часто сеют вместе с викой или горохом? Овёс служит опорой для гибких стеблей вики и гороха. Они, в свою очередь, улучшают питание овса, так как обогащают почву азотом. Совместное обитание этих растений способствует значительному повышению урожая такой кормовой смеси.В садах, на полях, по берегам рек тоже есть растения, создающие другим растениям благоприятные условия существования. Так, хмель обвивает стволы ольхи и таким образом выносит свои листья к свету. Вьюнок цепляется за стебли разных растений, что также позволяет ему использовать солнечный свет.

Отношения типа хищник — жертва, или хищничество, лежат в основе пищевых связей между организмами, при которых одни организмы (хищники) питаются другими (жертвы). Например, лисица поедает зайцев, птиц, мышей; волк нападает на лосей, щука — на карасей и других рыб. Хищники имеют большое значение в природе. Истребляя больных и слабых особей, они способствуют оздоровлению, процветанию вида, препятствуют распространению инфекционных заболеваний. Вспомните о санитарной роли щуки в озере.Взаимоотношения видов со сходными потребностями приводят к конкуренции. Она возникает, когда оба вида используют одни и те же ресурсы. Например, щука и окунь, обитающие в одном водоёме, питаются одинаковой пищей. При недостатке корма между ними усиливается конкуренция, в результате чего один вид может вытеснить другой.

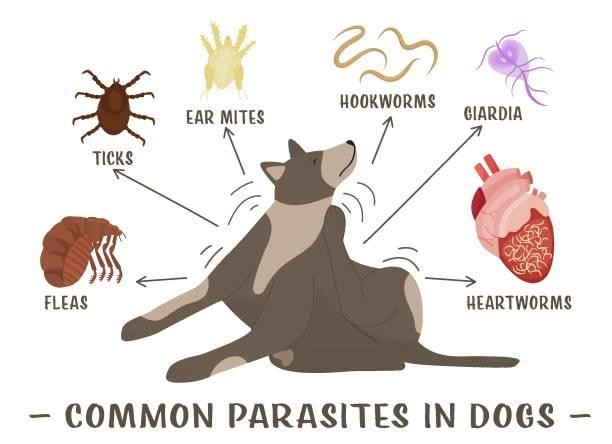

Форму межвидовых отношений, при которых одни организмы живут за счёт других, называют паразитизмом (от греч. паразитос — нахлебник). Паразиты питаются за счёт других организмов — хозяев, нанося им большой вред. Много паразитов среди насекомых, клещей, червей. На старых, ослабленных стволах деревьев иногда появляются наросты, это гриб-паразит трутовик. Некоторые паразитические черви, обитающие в кишечнике человека и животных, питаются переваренной пищей хозяев. Блохи, вши, клещи питаются кровью животных.Паразитирующие растения не могут сами усваивать углекислый газ и минеральные вещества из почвы. Они поселяются на корнях, стволах других растений и перехватывают пищу своего хозяина. Например, многолетний кустарник омела поселяется на ветвях тополей, ив и плодовых деревьев. Это растение способно к фотосинтезу, но воду и минеральные вещества оно отнимает у растения-хозяина с помощью присосок. Подъельник, повилика — типичные растения-паразиты.Нередко в природе встречаются такие взаимоотношения, которые одновременно несут признаки различных типов. Например, переходными от хищничества к паразитизму являются взаимоотношения между кровососущими — пиявками и их хозяевами.

Биотические и антропогенные факторы

Симбиоз (от греч. симбиос — сожительство) — тип межвидовых отношений, при котором оба вида приносят друг другу пользу. Примером симбиоза служат отношения рака-отшельника и актинии. Рак-отшельник носит на себе актинию, которая питается остатками его пищи. Но и актиния приносит пользу раку. Своими щупальцами со стрекательными клетками она защищает рака от врагов. Вы уже знаете о симбиозе грибов и деревьев, бобовых с клубеньковыми бактериями.Человек широко использует знания о межвидовых отношениях в практической деятельности. Так, пропалывая культурные растения, он ослабляет конкуренцию между ними и сорняками. В сельском хозяйстве для борьбы с вредителями (насекомыми, грызунами) используют паразитирующие на них организмы, например наездников — паразитов насекомых.

Антропогенные факторы — это факторы, связанные с деятельностью человека в природе. Антропогенные факторы весьма разнообразны. Человек воздействует на численность видов, среду их обитания, на экосистемы в целом. Особенно сказывается деятельность человека на жизни экосистем в настоящее время, когда мощно развивается промышленное производство, транспорт. Распашка степей, вырубка лесов, осушение болот, нерегулируемый выпас скота на лугах приводят к нарушению равновесия, устойчивости экосистем. Поэтому, прежде чем приступить к хозяйственной деятельности в той или иной экосистеме, надо провести научный анализ, предусмотреть возможные последствия этой деятельности. Рассмотрим осушение болот или переувлажнённых земель. К чему оно может привести? Прежде всего к обмелению и заилению рек, наступлению засухи. Следует помнить, что болото — богатое сообщество живых организмов. Здесь растут клюква, лекарственные растения, обитают промысловые виды животных. Болото, как губка, впитывает в себя осадки, представляя собой резервуар пресной воды. Из него вытекает большое множество ручейков, которые впадают в реки и питают их. Поэтому осушение болот надо проводить так, чтобы оно не обернулось большими потерями для живой природы.Деятельность человека всё чаще проявляется в загрязнении окружающей среды побочными, часто ядовитыми продуктами. Выбросы соединений серы, летящие из труб промышленных предприятий, соединения металлов (меди, цинка, свинца), сбрасываемые возле рудников или образующиеся в выхлопных газах автомашин, остатки нефтепродуктов, слитые в водоёмы при промывании нефтеналивных судов, — вот лишь некоторые из загрязняющих веществ, ограничивающих распространение организмов.В промышленных районах концентрации загрязняющих веществ в окружающей среде нередко превышают предельно допустимые нормы, т. е. являются смертельными для многих организмов.

Искусственные экосистемы

Наряду с дикорастущими растениями и дикими животными на Земле существует огромное множество культурных форм этих организмов, созданных человеком. Они образуют искусственные сообщества, или экосистемы. Искусственные экосистемы (агроценозы), как и естественные, включают организмы-производители, организмы- потребители, организмы-разрушители. В искусственной экосистеме поля пшениц обитают все три группы организмов.

Из организмов-производителей преобладает одна культура — пшеница. В то же время здесь произрастают сорные растения — василёк, живокость, молочай и др. Наличие растительной пищи служит основой для заселения этой экосистемы животными — организмами-потребителями: насекомыми, грызунами (мыши, полёвки), птицами (перепел, жаворонок, коростель). Почву заселяют черви, бактерии, грибы — организмы-разрушители.Поле пшеницы, огород, сад — искусственные экосистемы. Чем же они отличаются от естественных экосистем — луга, леса, водоёма?Прежде всего искусственные сообщества беднее видами, чем естественные. На поле пшеницы преобладает только один вид, который человек стремится вырастить, а с сорняками и насекомыми ведёт борьбу.

Ещё одна особенность искусственной экосистемы — высокая численность небольшого числа видов. Так, в рассматриваемом нами примере пшеничного поля особенно высока численность особей пшеницы и ряда видов насекомых, питающихся ею. Искусственные экосистемы имеют незамкнутый круговорот веществ, так как человек с урожаем забирает значительную часть органических веществ, в результате чего они не поступают в цепи питания. В то же время человек вводит в круговорот новые вещества в виде органических и минеральных удобрений. Главной особенностью искусственных экосистем является их неустойчивость. Они не могут существовать без участия человека, поскольку выращиваемые растения не выдерживают конкуренции с дикими видами, их надо подкармливать, поливать, защищать от вредителей, возбудителей болезней. Кроме того, доминирующая культура может погибнуть в результате распространения болезней или размножения вредителей. Поэтому человек вынужден создавать для неё благоприятные условия: обрабатывать почву, вносить удобрения, поливать, уничтожать вредителей и сорняки. Для уничтожения насекомых-вредителей и сорных растений используют ядохимикаты. Однако применение ядовитых веществ способствует накоплению их в почве, в организмах. Кроме того, ядовитые вещества вызывают гибель не только вредителей, но и их естественных врагов — птиц, насекомых. В результате последующие поколения вредителей освобождаются от хищников и паразитов, что ведёт к их массовому размножению. В настоящее время всё большее внимание уделяется экологически чистым биологическим методам борьбы с вредителями сельского хозяйства. Для снижения численности вредителей используют их естественных врагов — птиц, наездников, божьих коровок и др. Таким образом, искусственные экосистемы, преобладающие на Земле, представляют собой неустойчивые сообщества. Они существуют лишь благодаря целенаправленной деятельности человека.

Комментариев пока нет