Дыхательные движения обеспечивают вдохи и выдохи, то есть попеременные увеличения и уменьшения объёма лёгких. При вдохе межрёберные мышцы, сокращаясь, поднимают рёбра, а диафрагма отодвигается в сторону брюшной полости, становясь менее выпуклой. В результате этого объём грудной полости увеличивается. Так как давление в грудной полости ниже атмосферного, то при увеличении её объёма растягиваются и лёгкие. Давление в них на какой-то момент также становится ниже атмосферного, и в лёгкие по дыхательным путям устремляется воздух из окружающей среды. При необходимости глубокого дыхания, кроме межрёберных мышц и диафрагмы, сокращаются также мышцы туловища и плечевого пояса. Выдох обычно пассивен, то есть он является следствием прекращения вдоха: межрёберные мышцы расслабляются, рёбра опускаются, диафрагма также расслабляется и объём грудной полости, а вместе с ней и лёгких уменьшается. Давление в лёгких становится выше атмосферного, и воздух выходит из них по дыхательным путям. При глубоком выдохе происходит дополнительное сокращение межрёберных и брюшных мышц, и объём выдыхаемого воздуха возрастает.

Жизненная ёмкость лёгких

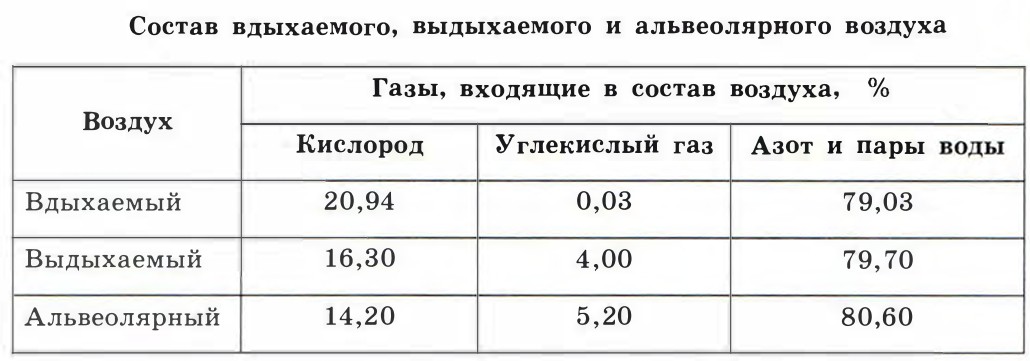

Типы внешнего дыхания у женщин и мужчин несколько различаются. У мужчин брюшной тип дыхания, то есть они дышат главным образом за счёт сокращения диафрагмы, а у женщин грудной, то есть они дышат за счёт сокращения межрёберных мышц. Если человек сделает максимально возможный вдох, а затем изо всех сил выдохнет воздух, то объём этого выдохнутого воздуха составит жизненную ёмкость лёгких (ЖЁЛ). Среднее значение ЖЁЛ составляет 3500 см3 и сильно зависит от возраста, пола, тренированности человека. От рождения до взросления этот показатель увеличивается примерно в 45 раз и может достигать у тренированного человека более 5000 см3

Газообмен в лёгких и тканях других органов

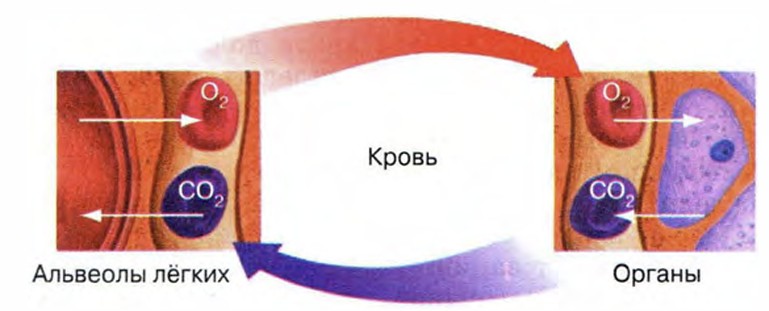

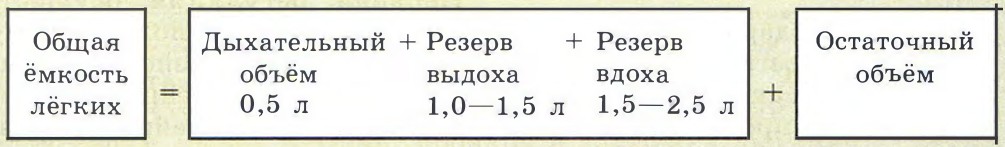

При вдохе лёгкие заполняются воздухом, который в основном содержит кислород, углекислый газ, азот и пары водыВ альвеолах кислород переходит из альвеолярного воздуха в кровь, а углекислый газ - из крови в альвеолярный воздух. Это происходит благодаря тому, что кровь, поступающая в лёгкие по сосудам малого круга кровообращения из правого желудочка сердца, содержит много углекислого газа. В лёгких угле кислый газ переходит из кровеносных сосудов в альвеолы и выдыхается в окружающую среду. Кислород из воздуха, заполняющего альвеолы при вдохе, наоборот, переходит в кровь, находящуюся в капиллярах малого круга. В крови кислород связывается гемоглобином эритроцитов, и кровь, ставшая теперь артериальной, устремляется по сосудам к сердцу.

В тканях других органов наблюдается обратная картина. В межклеточной жидкости и в клетках кислорода значительно меньше, чем в крови, приносимой по сосудам большого круга кровообращения из левого желудочка сердца. Гемоглобин отдаёт кислород, который выходит в тканевую жидкость, окружающую кровеносные капилляры, а затем попадает в клетки. В клетках кислород используется для окисления органических соединений, что приводит к освобождению энергии и образованию основного конечного продукта распада органических соединений - углекислого газа. Энергия используется клетками для процессов жизнедеятельности, а вот углекислый газ необходимо постоянно удалять. Поэтому он переходит из клеток сначала в межклеточную жидкость, а затем через однослойные стенки капилляров попадает в кровь. В крови часть углекислого газа связывается гемоглобином, а часть растворяется в плазме крови. С током крови углекислый газ достигает правого предсердия, а затем правого желудочка, откуда по лёгочным артериям переносится в лёгкие, где и удаляется из организма. Чем больше физическая и умственная нагрузка на организм, тем больше ему нужно энергии, а значит, и кислорода для её получения. Поэтому при активной деятельности одновременно увеличивается частота и глубина дыхания, а также учащается ритм сердцебиений и объём крови, выбрасываемый из сердца в круги кровообращения.

Газообмен

Лёгочные объёмы

В спокойном состоянии человек вдыхает и выдыхает около 500 см3 воздуха - дыхательный объём. Его можно измерить с помощью специального прибора - спирометра. После спокойного вдоха можно дополнительно вдохнуть ещё примерно 1500 см3 воздуха, а после спокойного выдоха можно выдохнуть ещё 1500 см3 воздуха. Это так называемые резервные объёмы соответственно вдоха и выдоха. Таким образом, жизненная ёмкость лёгких складывается из значений трёх основных по казателей: дыхательного объёма и резервных объёмов вдоха и выдоха - и составляет примерно 3500 см3. Однако даже после самого глубокого выдоха в лёгких остаётся около 1000 см3 воздуха, необходимого для того, чтобы альвеолы не спадались, - оста точный объём. Сколько же кислорода необходимо человеку? В состоянии покоя, во сне - 15-20 л в час, но при значительных физических нагрузках - до 100 л в час.

Регуляция дыхания

Как и на работу других систем органов, на дыхательную систему оказывают влияние механизмы гуморальной и нервной регуляции. Регуляция дыхания обеспечивает согласованную работу мышц, отвечающих за ритмическое чередование вдохов и выдохов в соответствии с энергетическими потребностями организма. Нервная регуляция осуществляется благодаря особому дыхательному центру, расположенному в головном мозге. Этот центр был открыт русским физиологом Николаем Александровичем Миславским в 1919 г. Именно он установил, что в продолговатом мозге имеются группы нейронов, разрушение которых приводит к остановке дыхания. Дыхательный центр находится в состоянии постоянной активности и обладает автоматией: в нём (как и в сердце) ритмически возникают импульсы возбуждения, которые по нервам передаются мышцам, обеспечивающим дыхательные движения. Дыхательный центр возбуждается примерно 15 раз в минуту, что соответствует средней частоте дыхательных движений у человека, находящегося в состоянии покоя.

Одна группа нервных клеток дыхательного центра отвечает за вдох, а другая за выдох. Причём вдох и выдох рефлекторно стимулируют друг друга. Нервные клетки, отвечающие за вдох, связаны через спинной мозг с теми мышцами, которые приподнимают рёбра и опускают диафрагму, что и является причиной поступления воздуха в лёгкие. Стенки лёгких расслабляются, и сигнал об этом приходит в дыхательный центр, благодаря чему начинается новый дыхательный цикл. Для того чтобы произошёл глубокий выдох, необходимо возбуждение нейронов дыхательного центра, которые вызывают сокращение мышц, приводящих к уменьшению объёма грудной клеткиЧеловек способен произвольно задерживать, урежать или учащать дыхание, менять его глубину. Это возможно потому, что деятельность дыхательного центра продолговатого мозга находится под контролем высших отделов головного мозга. Благодаря такому контролю человек может произвольно задерживать дыхание на несколько минут. Например, девушки, занимающиеся синхронным плаванием, способны оставаться под водой до 6 мин!На активность дыхательного центра влияет целый ряд веществ, действующих гуморально. Например, в стенках многих сосудов расположены рецепторы, возбуждающиеся при повышении содержания углекислого газа в крови. От них импульсы следуют в дыхательный центр, вызывая учащение дыхания. При физических и эмоциональных нагрузках частота дыхания резко возрастает, чтобы обеспечить возросшие потребности организма в кислороде и соответственно удаление увеличенных количеств углекислого газа.

Защитные рефлексы дыхательной системы

При вдыхании паров веществ, раздражающих рецепторы слизистой оболочки дыхательных путей (хлор, аммиак), происходит мгновенный рефлекторный спазм мышц гортани, бронхов и задержка дыхания.К защитным рефлексам следует отнести также короткие резкие выдохи - кашель и чихание. Кашель возникает при раздражении бронхов. При этом происходит глубокий вдох, за которым следует усиленный резкий выдох. Голосовая щель открывается и происходит выброс воздуха, сопровождаемый звуком кашля. Чихание возникает при раздражении слизистых оболочек носовой полости. Про исходит резкий выдох, похожий на тот, который наблюдается при кашле, но, когда воздух толчком выбрасывается из лёгких, язык блокирует заднюю часть ротовой полости и для воздуха остаётся единственный путь наружу - через нос. При чихании и кашле из дыхательных путей удаляются инородные частицы, слизь и т.д.Проявления эмоционального состояния человека (смех и плач) ничто иное, как долгие вдохи, за которыми следуют короткие, резкие выдохи. А вот зевота долгий вдох и долгий, постепенный выдох. По-видимому, зевота нужна для того, чтобы хорошо провентилировать лёгкие перед сном.

Охрана воздушной среды

Окружающий человека воздух должен быть чистым, то есть в нём не должны присутствовать инородные частицы, вредные химические примеси. В душной, давно непроветриваемой комнате содержание кислорода уменьшается незначительно, а вот уровень углекислого газа растёт довольно быстро, что приводит к снижению умственной работоспособности, быстрому утомлению, головной боли. Многие пластмассы, из которых сделаны окружающие нас вещи, постоянно выделяют в окружающую воздушную среду вредные газы, например фенол. Повышенное содержание этих газов также вредит здоровью человека. Очень опасно присутствие во вдыхаемом воздухе угарного газа (СО). Его молекулы очень активно связывают гемоглобин в эритроцитах, образуя прочное соединение карбоксигемоглобин. Если содержание угарного газа в воздушной среде составляет всего 0,02%, то это уже смертельно для человека: гемоглобин быстро будет связан с угарным газом и не сможет переносить кислород к тканям, что повлечёт за собой потерю сознания и гибель.

В свежем чистом воздухе обязательно содержится определённое количество частиц, несущих на себе электрический заряд. Наличие этих частиц говорит о хорошем качестве воздуха. Отрицательно заряженные ионы быстро оседают на частицах пыли, и воздух теряет свои лечебные свойства. Минимальный уровень содержания отрицательно заряженных частиц в воздухе должен находиться в пределах 500-600 частиц в 1 см3 , а рекомендуемый - 4000-5000 частиц в 1 см3. При этом их средний уровень следующий: городская квартира - 25-100 частиц в 1 см ; городская улица - 100-150 частиц в 1 см3 ; лесной воздух - 2000-50 000 частиц в 1 см3 ; воздух после грозы 50 000-100 000 частиц в 1 см3. Вокруг нас имеется масса источников пыли: и бытовых, и производственных. В больших городах в 1 см3 воздуха взвешены сотни тысяч микроскопических частиц. За год на 1 м2 городской площади оседает не менее 1,5 кг пыли, в сельских районах пыли обычно меньше. Вместе с пылью во взвешенном состоянии находятся многочисленные микроорганизмы: споры бактерий, цисты простейших, гр бы, вирусы. Причём многие из этих микроорганизмов являются возбудителями болезней человека. Летом в воздухе больших городов количество бактерий может достигать 5 тыс. в 1м3. После нескольких уроков в воздухе школьного класса количество бактерий может достигать 15 000 в 1 м3. Вот почему необходимо проветривать классные помещения и часто производить в них влажную уборку.

Комментариев пока нет